河合塾 キミのミライ発見に

「第9回 情報科教員を目指す学生さんに向けてのガイダンス会 2020」

の記事が掲載されました。

- 河合塾 キミのミライ発見

「第9回 情報科教員を目指す学生さんに向けてのガイダンス会 2020」

https://www.wakuwaku-catch.net/kouen201101/ -

毎日新聞 2020年9月11日付

「情報科教員目指す学生向けに講習会」

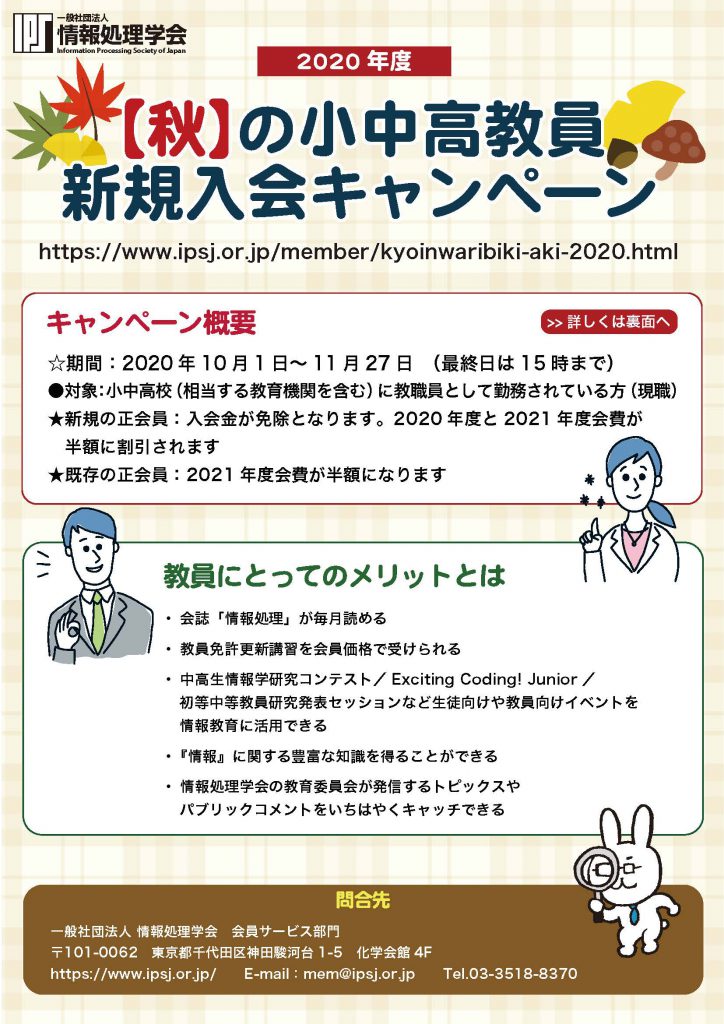

http://jnsg.jp/?p=3547 - 情報処理学会

「会員の力を社会につなげる」研究グループ- 第9回情報科教員を目指す学生さんに向けてのガイダンス会2020

http://www.ipsj.or.jp/sig/ssr/20201004.html

- 第9回情報科教員を目指す学生さんに向けてのガイダンス会2020

お問合せは

http://jnsg.jp/?page_id=93 からお願いします。