教育システム情報学会が

「大学入学共通テストでの『情報』の出題について」

を公表しています。

詳しくは、

https://www.jsise.org/utility/information/20201210.html

をご覧ください。

Joho Nyushi Study Group

教育システム情報学会が

「大学入学共通テストでの『情報』の出題について」

を公表しています。

詳しくは、

https://www.jsise.org/utility/information/20201210.html

をご覧ください。

東洋経済オンライン 2020年12月13日付に

「共通テスト、新教科で浮上した『情報』って何? AIやITに欠かせないスキル『情報I』必履修に」

の記事が掲載されました。

時事通信社・内外教育 2020年12月11日号に

「小中学校と高校の段差を不安視:情報処理学会が教科・情報シンポジウム2020秋」

の記事が掲載されました。

お問合せは

http://jnsg.jp/?page_id=93 からお願いします。

全国都道府県教育委員会連合会が

「平成30年告示高等学校学習指導要領に対応した大学入学共通テストの出題教科・科目等の検討状況に対する意見」

を公表しています。

詳しくは、

http://www.kyoi-ren.gr.jp/_userdata/pdf/youbou/021204_daigakukyoutuutesuto.pdf

をご覧ください。

共同通信2020年12月4日付に

「共通テスト、『情報』の試作問題 プログラミングの理解を問う」

が掲載されました。

お問合せは

http://jnsg.jp/?page_id=93 からお願いします。

…Continue reading共通テスト、「情報」の試作問題

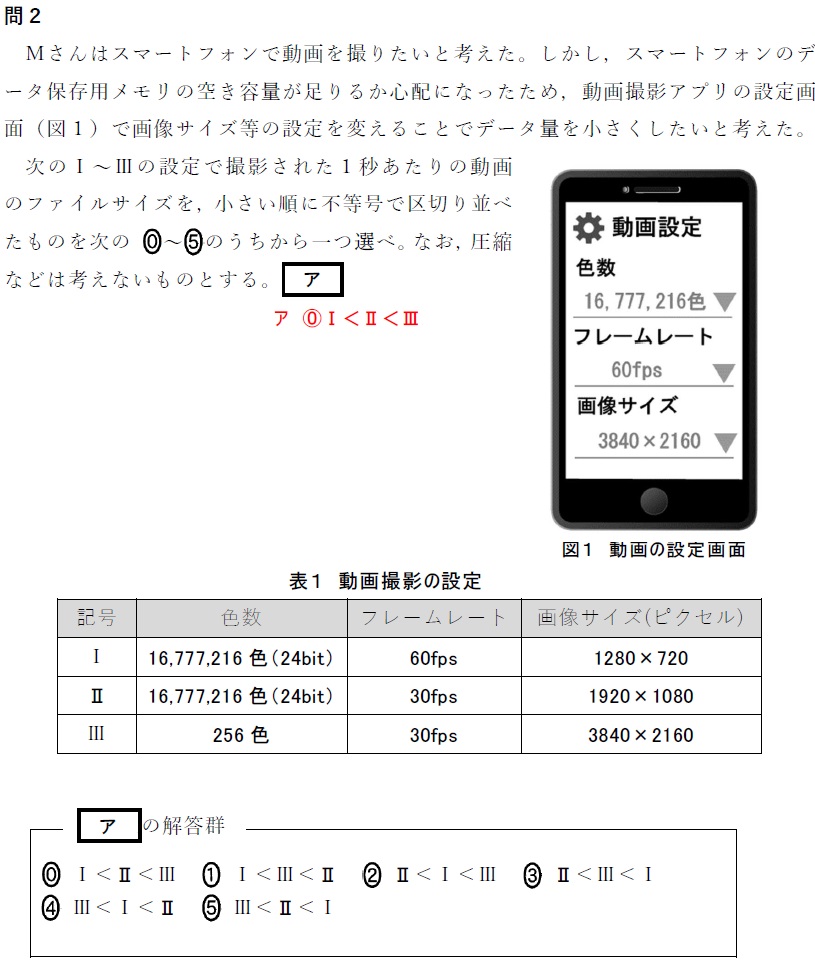

プログラミングの理解を問う大学入試センターが2025年1月の大学入学共通テストから新たな出題教科とする予定の「情報」について、大学や高校関係者に試作問題を示したことが4日、関係者への取材で分かった。新学習指導要領に基づき、情報モラルやプログラミング、ネットワークなどの理解を問う内容となっている。センターは大学、高校からの意見も踏まえ、問題作成方針をまとめる。

読売新聞2020年12月4日付に

「共通テスト『情報』で試作問題示す…プログラミングによる課題解決など」

が掲載されました。

お問合せは

http://jnsg.jp/?page_id=93 からお願いします。

…Continue reading共通テスト「情報」で試作問題示す…プログラミングによる課題解決など

2025年の大学入学共通テストから出題が検討されている「情報」について、大学入試センター(東京)が高校や大学関係者に向けて試作問題を示した。プログラミングによる課題解決や、情報セキュリティーへの理解度などを問う内容となっている。同センターでは高校などから意見を聞いて、年度内にも出題方針をまとめる。

日本教育工学会が

「大学入学共通テストにおける教科『情報』の出題について」

を公表しています。

詳しくは、

https://www.jset.gr.jp/news/news-2806/

をご覧ください。

教育新聞2020年12月3日付に

「共通テストでの情報出題 大学入試センターが試作問題」

が掲載されました。

お問合せは

http://jnsg.jp/?page_id=93 からお願いします。

…Continue reading共通テストでの情報出題 大学入試センターが試作問題

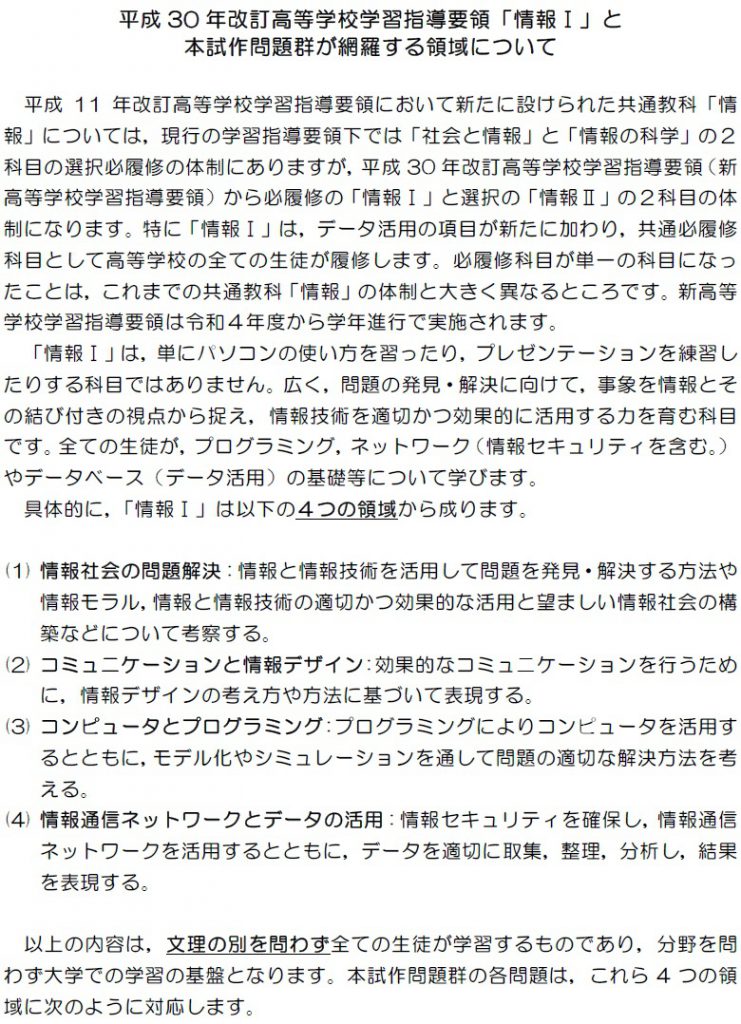

2025年から大学入学共通テストで、高校新学習指導要領の「情報Ⅰ」に対応した科目を出題する政府方針を受け、大学入試センターが試作問題のイメージを作成し、関係者にヒアリングしていることが、このほど分かった。文系・理系の分野を問わず、情報社会の課題やデータ分析、プログラミングなど、情報に関する多岐にわたる領域を問うものとなっている。

情報処理学会が

「大学入学共通テストへの『情報』の出題について」

を公表しています。

詳しくは、

https://www.ipsj.or.jp/education/edu202012.html

をご覧ください。

…Continue reading2020年12月2日

大学入学共通テストへの「情報」の出題について

一般社団法人情報処理学会

会長 江村克己大学入試センターより2020年11月24日付で本会に「平成30年告示高等学校学習指導要領に対応した大学入学共通テストの『情報』の試作問題(検討用イメージ)」の情報提供がありました。

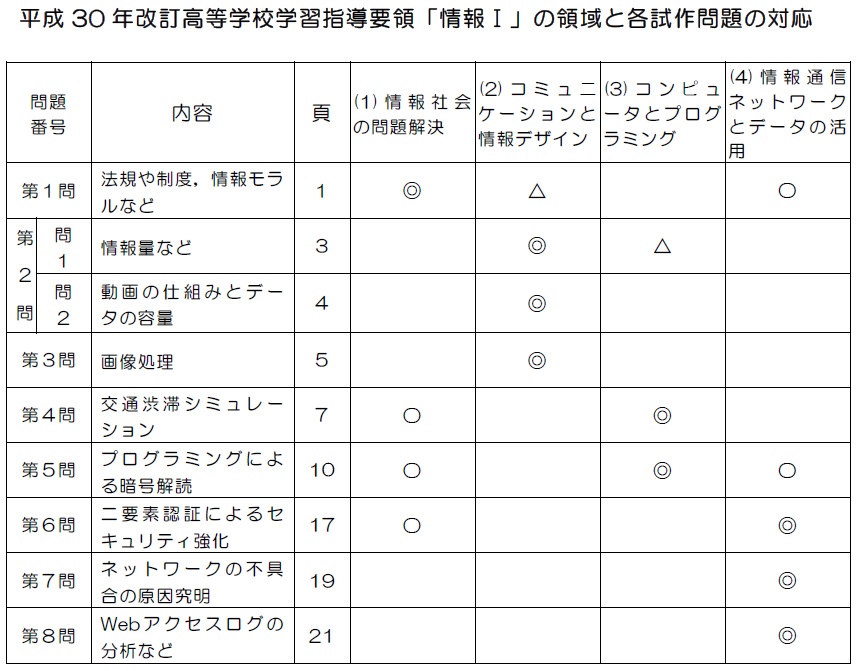

大学入試センターは,「情報I」の4つの領域(「情報社会の問題解決」「コミュニケーションと情報デザイン」「コンピュータとプログラミング」「情報通信ネットワークとデータの活用」)すべてが,文理の別を問わず全ての生徒が学習するものであり,分野を問わず大学での学習の基盤となるとの認識を示されていることに,本会としても全面的に賛同するところです。

また,そこに示されている試作問題は,個別に見れば実際の出題に向け様々な推考・洗練を要するにしても,セットとして見たとき,カバーする範囲・難易度ともに極めて適切に設定されていると本会は考えます。

試験の実施に当たって,「情報I」の有用性・重要性に鑑み,すべての受験生が幅広く受験できるような体制が構築されることを本会は強く望みます。

(12月16日 追記)

参考資料

大学入試センターより2020年11月24日付で本会に「平成30年告示高等学校学習指導要領に対応した大学入学共通テストの『情報』の試作問題(検討用イメージ)」の情報提供がありました。

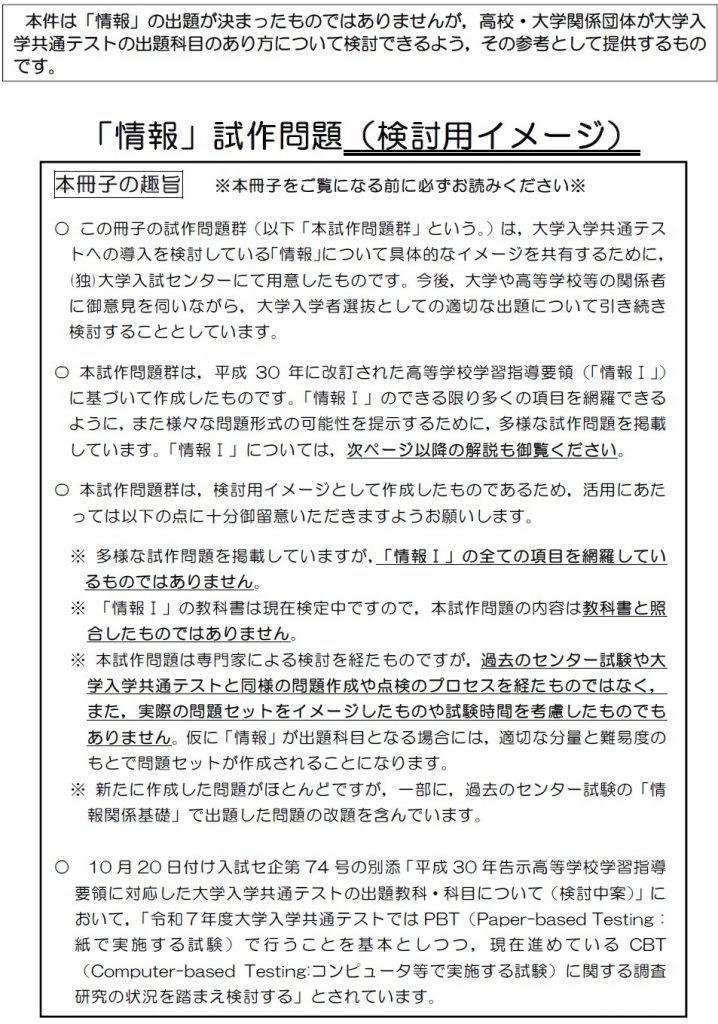

これは,令和7年度からの大学入学共通テストへの「情報」の出題が決まったものではありませんが,高校・大学関係団体が大学入学共通テストの出題科目のあり方について検討できるよう,その参考として大学入試センターから提供されたものです。

以上

全国高等学校長協会が

「平成30年告示高等学校学習指導要領に対応した大学入学共通テストの 出題教科・科目等の検討状況に対する意見」

を公表しています。

詳しくは、

http://www.zen-koh-choh.jp/iken/2020/daigaku_center201130.pdf

をご覧ください。

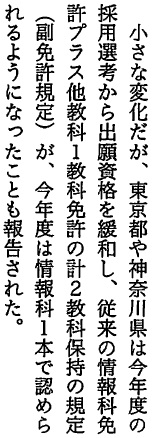

時事通信社・内外教育 2020年11月17日号に

「高校情報科教員採用を実施は44県:情報処理学会がガイダンス会」

の記事が掲載されました。

お問合せは

http://jnsg.jp/?page_id=93 からお願いします。

東京都高等学校情報教育研究会が

「令和7年度大学入学者選抜からの大学入学共通テストの出題教科・科目における『情報』の取扱いについて(要望)」

を公表しています。

詳しくは、

http://www.tokojoken.jp/What_is/letterofrequest/

をご覧ください。

Journal of Information Processing,Vol. 28

「Split-Paper Testing: A Novel Approach to Evaluate Programming Performance」

が刊行されました。

河合塾 キミのミライ発見に

「第9回 情報科教員を目指す学生さんに向けてのガイダンス会 2020」

の記事が掲載されました。

お問合せは

http://jnsg.jp/?page_id=93 からお願いします。

2020年10月31日(土)に

情報処理学会

高校教科「情報」シンポジウム2020秋(ジョーシン2020秋)が

オンライン開催されました。

大学入試のあり方に関する検討会議(第16回)配布資料

が公開されました。

大学入学者選抜関連資料集(その3)に

高等学校学習指導要領の開設科目(昭和45年~)及び共通一次学力試験・大学入試センター試験の出題科目

の表があります。

朝日新聞2020年10月22日付朝刊に

「共通テストに新教科「情報」 24年度から、30科目を21に再編 入試センター案」

が掲載されました。

お問合せは

http://jnsg.jp/?page_id=93 からお願いします。

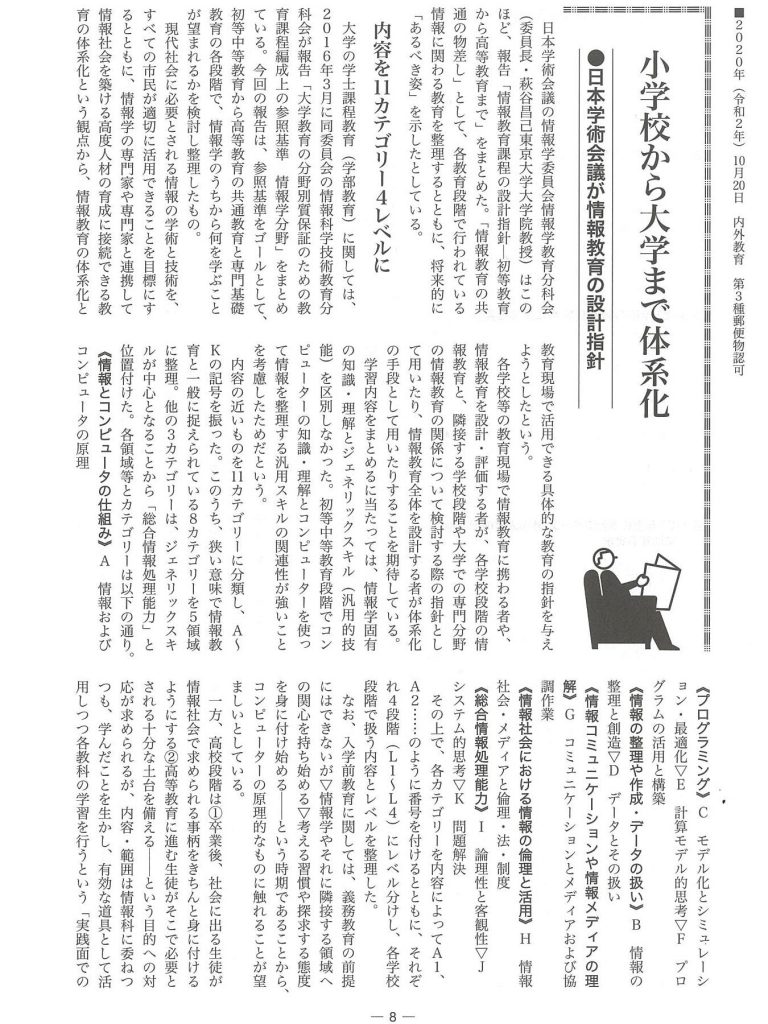

時事通信社・内外教育 2020年10月20日号に

「小学校から大学まで体系化:日本学術会議が情報教育の設計指針」

の記事が掲載されました。

情報処理2020年11月号に

「遠隔環境による高大接続プログラミング演習の実践報告」

が刊行されました。

お問合せは

http://jnsg.jp/?page_id=93 からお願いします。

実教出版

じっきょう情報教育資料 に

「第82回情報処理学会全国大会中高生情報学研究コンテスト」が掲載されました。